Traumschlösser erobern Pinterest – Eine Streitschrift wider den digitalen Illusionismus

Die Erosion der Wirklichkeit

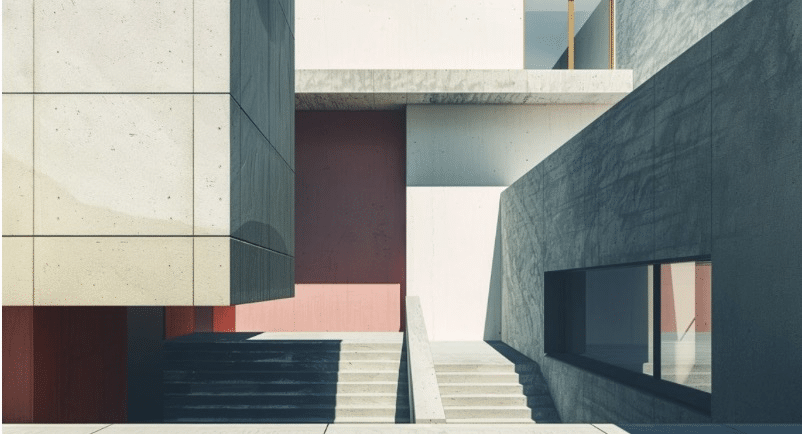

Ein Kunde betritt mein Büro, das Smartphone gezückt wie eine Waffe. „Das hier”, sagt er und wischt durch eine Bildergalerie unmöglicher Räume, „genau das will ich.” Was er mir zeigt, ist ein architektonisches Perpetuum Mobile: Eine freitragende Wendeltreppe, die sich ohne erkennbare Statik über drei Stockwerke windet, gekrönt von einem Glasdach, das offenbar der Schwerkraft trotzt. Willkommen in der Post-Realität der Architektur.

Nach vier Jahrzehnten im Beruf habe ich vieles erlebt – von der Postmoderne über den Dekonstruktivismus bis zur parametrischen Architektur. Doch was sich derzeit abspielt, ist keine stilistische Evolution, sondern eine fundamentale Erosion unseres Verhältnisses zur gebauten Umwelt. Die KI-generierten Traumbilder, die Pinterest und Instagram überschwemmen, sind nicht nur ästhetischer Datenmüll. Sie sind ein Frontalangriff auf die Essenz unseres Berufs: die Vermittlung zwischen Traum und Machbarkeit.

Der Algorithmus als falscher Prophet

Die Künstliche Intelligenz hat ein perfides Talent: Sie produziert Bilder, die gerade plausibel genug aussehen, um Laien zu verzaubern, aber gerade absurd genug sind, um jeden Statiker in den Wahnsinn zu treiben. Diese digitalen Halluzinationen folgen keiner Logik außer der des maximalen visuellen Reizes. Ein Kamin, in dem kein Feuer brennen kann. Stühle mit fünf Beinen. Räume ohne Türen. Das mag auf den ersten Blick wie harmlose Spielerei wirken, doch der Schaden ist real und messbar.

Wenn Bauherrinnen mit KI-generierten Fantasien in unsere Büros kommen und erwarten, dass wir diese Hirngespinste in Beton gießen, offenbart sich ein grundlegendes Missverständnis: Architektur ist keine reine Bildproduktion. Sie ist die Kunst des Möglichen innerhalb physikalischer, rechtlicher und budgetärer Grenzen. Jeder Entwurf, den ich in vier Jahrzehnten realisiert habe, war ein Kompromiss – aber ein kreativer, durchdachter, ehrlicher Kompromiss.

Die Rache der Schwerkraft

Was mich besonders beunruhigt: Die junge Generation von Architektinnen und Architekten wächst mit diesen Bildern auf. Sie scrollen durch endlose Feeds perfekter Unmöglichkeiten und verlieren dabei den Bezug zur haptischen Realität des Bauens. Wie sollen sie lernen, dass ein Balkon eine Mindestauflagefläche braucht? Dass Glas ab einer gewissen Größe Verstrebungen benötigt? Dass jeder Raum Steckdosen, Heizkörper und – ja, auch das – manchmal hässliche, aber notwendige Installationen braucht?

Die Ironie dabei: Während die KI uns vorgaukelt, alles sei möglich, werden die realen Spielräume immer enger. Bauvorschriften verschärfen sich, Budgets schrumpfen, nachhaltige Materialien limitieren die Gestaltungsoptionen. In dieser Realität zu arbeiten und trotzdem Räume zu schaffen, die Menschen berühren – das ist die wahre Kunst. Das kann keine KI.

Der Wert des Widerstands

Doch wie wehren wir uns gegen diese digitale Sintflut? Die Antwort liegt paradoxerweise in dem, was die KI nicht kann: im Unperfekten, im Kontextuellen, im zutiefst Menschlichen.

Ich rate meinen jüngeren Kollegen: Nehmt die Klientinnen mit auf die Baustelle. Zeigt ihnen den rohen Beton, die Schweißnähte, die Kabelschächte. Lasst sie die Kälte von Stahl spüren und die Wärme von Holz. Erklärt, warum ein Fenster genau hier sitzen muss und nicht dort. Macht die Physik erlebbar.

Statt mit gerenderten Perfektion zu konkurrieren, sollten wir unsere Skizzen zeigen – roh, ehrlich, mit all den Korrekturen und Überlegungen. Eine von Hand gezeichnete Perspektive, die den Denkprozess offenlegt, hat mehr Integrität als tausend KI-generierte Hochglanzbilder. Sie zeigt: Hier hat ein Mensch nachgedacht, abgewogen, entschieden.

Die neue Aufklärung

Wir brauchen eine Art architektonische Medienkompetenz. Bauherren müssen lernen, KI-Bilder als das zu erkennen, was sie sind: digitale Süßigkeiten, die auf der Zunge zergehen, aber keinen Nährwert haben. Und wir Architekten müssen zu Vermittlerinnen werden zwischen der digitalen Scheinwelt und der gebauten Realität.

Das bedeutet auch, die KI nicht zu verteufeln, sondern intelligent zu nutzen. Als Werkzeug für erste Ideenskizzen, als Inspirationsquelle – aber niemals als Ersatz für fundierte Planung. Die Verantwortung liegt bei uns: Wir müssen die Grenze ziehen zwischen kreativer Vision und baubarer Wirklichkeit.

Das Manifest des Machbaren

Nach vier Jahrzehnten im Beruf weiß ich: Die besten Gebäude entstehen nicht aus perfekten Renderings, sondern aus dem Dialog zwischen Vision und Einschränkung. Ein genialer Grundriss, der mit dem vorhandenen Budget auskommt, ist mehr wert als eine spektakuläre Fassade, die nie gebaut wird. Ein clever platziertes Fenster, das den Blick rahmt und gleichzeitig die Privatsphäre wahrt, zeigt mehr architektonische Intelligenz als jede KI-generierte Traumkulisse.

Die Zukunft gehört den Architektinnen und Architekten, die beides beherrschen: die digitalen Tools und das analoge Handwerk. Die wissen, wann ein Algorithmus hilft und wann er schadet. Die den Mut haben, zu sagen: „Das ist physikalisch unmöglich, aber ich zeige Ihnen, was möglich ist – und es wird Sie genauso begeistern.”

Unsere Stärke liegt nicht darin, mit der Perfektion der Pixel zu konkurrieren. Sie liegt in der Unperfektion der Realität, in der Patina des Materials, in der Überraschung des unerwarteten Lichteinfalls. Darin, Räume zu schaffen, die nicht nur auf Instagram funktionieren, sondern im echten Leben.

Die KI mag die Realität erschlagen wollen. Aber am Ende siegt immer die Schwerkraft.

Wie Österreich seine Denkmaler digital rettet – und real gefährdet

Die Pixellüge: Wie KI-Bilder die Architektur korrumpieren